40年前,10月的一天。

一个叫老吉的山西籍老同志,问我知不知道凤阳。

我回答,凤阳地处淮河边上,朱元璋的老家,有凤阳花鼓戏,老早一直闹灾,农民逃荒四处讨饭,后来有个小岗村,冒着坐牢风险包产到户搞大包干,那里的农民手里这才有余粮。

老吉“唔”了一声,算是回应。10天后,让我跟着他,踏上了去往凤阳的火车。

一

走之前,一个叫老贾的部门领导对我说:老吉这是第三次下凤阳了。他是最早在报上报道凤阳大包干包产到户的事,不容易,跟着他好好学吧。

后来才知道,时年已近60岁的老吉,大名吉景峰,1946年就已是家乡山西翼城郑家庄的党支部书记了。1949年1月,老吉被批准加入南下的长江支队,穿上军装打起背包集训后辗转数月,随三野十兵团于8月进入刚解放的福建,然后派驻闽侯县开展革命宣传工作。那个时候,没上过一天学的老吉刻苦认字学文化。部队行军,他在战友的背上习练文化教员刚教的字,夜晚宿营睡觉,他在自己的肚上习笔画。多半年后,他写稿投报社,尽管100字里有几十个错别字。他坚持写,十几篇后终于有块小豆腐干上了《福建日报》,那是写县里抗洪的,100字不到。在报社的帮助和鼓励下,他撰稿不止,第二年发了大小二十来篇稿件,被评为《福建日报》优秀通讯员。又两年,因勤奋努力被《福建日报》选中当记者的任上,被华东局调至沪上我单位,当了多年跑农村的记者。

那个时候,农村部记者要跑整个华东六省,常常是“单兵作战”,一出去多则半年,少则三个月,有时还要同吃同住同劳动。打开现在单位的资料库,你可以看见,光上世纪50年代,他的稿件就不少,有消息、有调查报道。特别是那些通讯速写稿,颇有山西山药蛋派的行文风格,语言生动,扎实朴素,至今读来都有新鲜感,催人一口气看下去。

写互助组劳动男女青年产生爱情的,譬如家安和金姑的故事。写苏北国营农场一群年轻的女拖拉机手,写一个推小车的农村供销员,披茅草雨衣的小姑娘,水利劳模叶保灿,治淮模范杨振喜,奶牛保姆曹六生,无手英雄余协田等。由于接地气,篇篇皆传神。譬如一篇写沪郊农民毛三和的,开头一句就是:“金毛囡笑嘻嘻地挑着大粪走过来,一群孩子围住他顽皮地叫着:毛三和,毛三和!”扁担吱呀,不在现场,哪能出这样的场景画面。他笔下的人物,个个有血有肉。因为勤奋和优秀,1959年国庆十周年,老吉被选为上海新闻界的代表赴京观礼。在那个年代,这是最好的奖励、最大的荣耀了。

我的解放老前辈、尊敬的王老总曾这么说道:路是人走出来的。吉景峰从旧社会的雇工,从过去的文盲、半文盲,成为新中国有相当级别的国家干部、高级知识分子。到了60年代前期,他走进人民大会堂参加会议,毛泽东主席坐在台上,他坐在台下……

王老总后来总结道:老吉出身农民,有很强的农民情结。他身份变了,地位变了,但他对农民的感情没有变,几十年来一直从事有关农村、农业和农民问题的宣传报道。他深入农村,了解实际情况,写出过许多篇对实际工作富有指导意义的新闻、通讯和言论。他率先宣传安徽凤阳小岗村的“包产到户”,并作连续报道,满腔热情支持农村改革。

多年后,已是90岁的老吉对徐蒙、吴申燕等几个来访的后辈说:算起来去了18次凤阳,其中6次是为了写包产到户这件事,在小岗村待了七八个月,后来还写过凤阳的两次突破——商品经济和产业突破。

二

上海去凤阳的火车走的是京沪线。过了南京之后,直奔蚌埠而去。老吉第一次去凤阳,坐的就是这趟车,时间是1981年的3月底,也算是早春刚刚过。

选择这个时间去,一是农时很重要,老早唐代李绅就作诗以告后人毋忘:春种一粒粟,秋收万颗子;二是此时正谓农谚青黄不接时,不晓得农民家有无存粮饱饭否。这样实地看的结果可验知大包干是利还是弊。

小岗村包产到户的事,老吉还是在之前的一次上海农村工作会议上知晓的。那时,尽管十一届三中全会已召开了两年多,农村还是以人民公社集体经济为主,分配至多弄到集体联产承包责任制,至于“大包干”和包产到户,还被不少人认为搞复辟走资本主义道路,迫于压力只能悄悄干,不宣传、不推广。

如果是能解决农村温饱问题的好事,那就应该宣传推广,让全国人民都知道。老吉去信安徽征求时任省委书记万里的意见。回复是,如果凤阳县委书记同意你写的报道,你就在解放日报上登吧。

老吉说,那年他领着采访组一到凤阳,原以为会受阻,没想到时任县委书记的陈庭元说,你可以随便到哪个公社哪个生产队哪个农民家去看,实实在在如实反映。老吉后来才知道,正是陈庭元,顶住压力支持小岗村包产到户的做法,说农民都这样了,哪还能搞资本主义,不就是搞碗饭吃吗?

多年后,90岁的老吉对来访的几个后辈回忆起第一次去凤阳的往事,深有感触地说:《解放日报》后来能冲破“包产到户”不见报的“禁令”,成为第一家公开报道此项改革的媒体,也要感谢陈庭元。压根他为农民讲话。

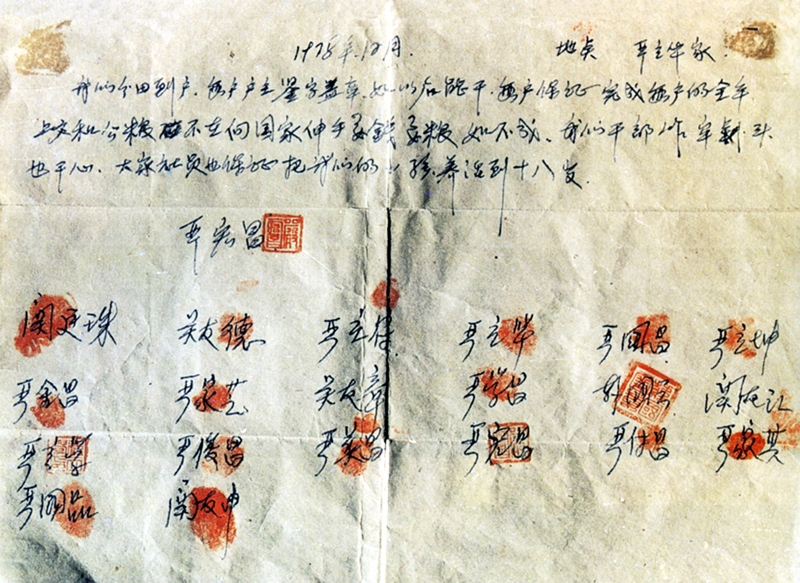

老吉有关凤阳的第一篇报道,见报的日子是1981年的4月28日,标题两行,就九个大字:第一次突破包产到户。言简意赅,非常醒目,冲击力强。不过后来被编辑改成:今日凤阳好地方。因为那是要出老大一个专版,要全面介绍一下凤阳。

1981年4月28日,《解放日报》推出凤阳专版

1981年4月28日,《解放日报》推出凤阳专版

三

也不好意思,那年我跟老吉同车前去凤阳,车上时常会走神。走神的原因是:人的感觉太奇怪了。车同样走的京沪线,望着窗外掠过的田野、房舍、树木和河流,时不时就想起十三四年前上山下乡去黑龙江时的场景。去北地的火车走走停停,半夜过南京长江大桥的时候,车上的广播响了起来:由我国自行设计建造的双层式铁路、公路的南京长江大桥,突破天堑横跨长江两岸。为严防阶级敌人破坏,车窗不要拉开,靠窗的请马上拉上窗帘。为一睹这座全长6700多米1968年底建成通车的争气桥,我们心犹不甘地偷偷掀开窗帘一角,又赶紧放下。那夜半过桥的记忆直到今天仍然清晰无比:桥头堡灯光柔和黄黄的,我军护桥战士手握钢枪身板笔直;由我国鞍钢研制生产出的“16锰”桥梁钢,构建起无比坚固的大桥钢铁身躯徐徐展过,令人无比感动与自豪。似有雨雾,再望出去,桥外黑沉沉一片,江面朦胧,夜天一色。到拉开窗帘完全打开车窗,已是第二天的清晨,火车大口喘着白白的粗气,继续往北前行。蛮吃力的。这里已是近蚌埠的地面了,一伙穿黑袄的人拉着板车沉沉地走,我们望着他们,他们也望着我们。

老吉“唔”了一下,同意这个说法。因为他也经历过的。1969年的时候,他从打倒两年中被宣布“解放”了。9月底,他出现在锣鼓喧天的上海彭浦火车站。芦席棚下的月台上,人头攒动挤来挤去,每节车厢的窗口,大呼小叫,挤满了人头。作为上海1700名去往黑龙江、吉林插队落户干部中的一员,他带上一批69届初中生登车同往黑龙江的爱辉县,屯垦戍边在一个叫西岗子的黑龙江边,同他们一待就是6年多。那个时候,第一次甚至第二次、第三次他过南京长江大桥,也和我们一样,拉下车窗,窗帘遮上。哪像今天,1985年的10月,我们去凤阳,窗外亮亮堂堂,你爱看江水看江水,你爱看桥上的钢梁看钢梁,心怀也壮阔。

行文至此,突然想起,第一次过南京长江大桥后的那个清晨,指定在我车厢担任连长的革干子弟陈保尔,已早早爬起,望着车窗外那些拉板车、一边跑一边也望着我车的黑袄人,戳着1966年版的全国地图册,说这儿快到蚌埠了,伟大的淮海战役在此已经进入了胜利后的收尾工作了。1948年12月8日徐州解放,1949年1月10日杜聿明及17万残军于陈官庄终结。1月20日蚌埠解放。哦,边上是凤阳哎,我班老米还是马猴老爸老早新四军二师的根据地还是游击区哎,我看看。他把头半伸出窗外,仔细打量着说:地平线伸出去老远,这儿也没什么大山么,老米他爸怎么打游击啊,到林场后我得写信告诉一下老米和响生。后来他果然写信,在我林场苗圃干打垒的土炕上,支上根蜡烛,开头就是这么一句:老米,此刻北大荒的寒夜,没想到真的零下三十多度,雪还真厚,不过夜不是黑的,被雪一反光,倒像上海天黑前的阴天,还算是蛮亮的……

老吉点了点头。老吉说,这个时候他们在西岗子这个地方已经三年了。这天他一早4点就从公社招待所爬起,要赶回生产队参加民兵训练,没想到8里地走了3个多小时,天大亮才发现是在雪地里转圈圈,真是莫名其妙。

我说那是遇上“鬼打墙”。其实是人的左右腿步距不一加上视线不清造成的。翻开当年记事本:10月7日,去凤阳,老吉,西岗子三年了,他们雪也厚,齐膝,公社回生产队,8里3小时,转圈。

火车这时咯噔一下,临淮关到了。

四

临淮关算是凤阳一个重镇了。

据老早史料记载:凤阳古称钟离国,因境内有河名濠水,又被称作濠州。其时,也就是春秋战国时,濠州古城就筑在了濠水与淮河交汇处的临淮关。

水运繁忙,造就繁华。赫赫有名啊,传闻著名的庄子与惠子就在此交通要冲淮上之城论说“子非鱼,安知鱼之乐”的对话,留下不朽的濠梁之辩。李白、杜甫、白居易,多少后人思濠梁,更有后来北宋苏轼的一组《濠州七绝》,文天祥的《过淮河宿阚石有感》。

直至明洪武年间,朱元璋坐稳了天下,在家乡建中都城,欲与南京、北京两都城齐驱并驾,濠州这才改名凤阳府,府治也就是县衙门从临淮关迁至今凤阳县城的所在地府城镇。鉴于临淮关的水陆交通枢纽作用,清廷视此为重镇,每年由户部派人负责征收赋税。光绪三十四年,也就是1908年,从天津至浦口全长1000余公里的津浦铁路开建,4年后始成。同年,临淮关站落成,为津浦路上客运货运均吃重的三等站。有资料显示,台儿庄战役之前的淮河保卫战最早由此打响。1938年初,攻占南京方面的日军北进欲与华北日军夹击徐州,以图更大吞占我国。

临淮关,处于津浦铁路南段,淮河中下游,自古称九省通衢,为兵家必争之地。前方战事紧张,临淮关商、学及各界民众组成“抗日协会”声援前方。这些史实,后来被一本1985年世界反法西斯战争胜利40周年之时印制的《凤阳革命史资料选》所录当事人撰录记载。

史载:1938年1月30日,东北军51军沿淮河防守。战事惨烈。2月初,在从小蚌埠镇到临淮关的长达数十华里的淮河防线上,中日两军数日混战在一处,呈胶着状态。在临淮关附近阵地上,日军3000人在晏公庙之西强渡淮河,占领了多个村庄。第51军114师殊死反击夺回阵地。11日,日军以一个师团的兵力,在十余架飞机和数十门大炮的强大火力配合下,在临淮关强渡淮河。第51军将士三日血战,终于将日军打退到了淮河堤下。而张自忠率59军反击小蚌埠,彻底将日军打回淮河南岸。

史载:中共51军工委的中共秘密党员们,在此战中发挥了重大的作用。而第51军牢牢守住淮河阵地的壮举,在全国产生了巨大的影响。国内各大报每日都以头条新闻刊登淮河战况。其中,《大公报》记者范长江采写的《淮上观战记》以连载方式在报上发表,反响甚巨。淮河保卫战的战略意义和政治影响都是非常重大的。在战略上,粉碎了日军合击徐州的图谋,为北线战场的大规模歼敌赢得了宝贵的时间,使得中国军队在徐州附近的山东省台儿庄地区大量歼敌成为可能。

而那年摊在老吉和我面前印制的凤阳抗战史,还详细记载了那战4个月后,从平原到山区,凤阳民众的不屈不挠。以及很早之时,这里就在我党的领导下开辟了抗日根据地。使得我们在后来凤阳的近半个月里,时常听到老早这里根据地的人们,有多少老米他爸或响生他爸,为了民族解放,英勇地前仆后继。

写到这儿,突然想到:今天,在这纪念世界反法西斯战争胜利80周年之时,我们应该缅怀一切为之奋斗过的人们:珍惜当下,毋忘历史!

五

那日,我们在临淮关下了火车。县里来了车。接站的县委办林干事问:老魏,魏老师没来?他还好吧?

老魏,大名魏仁中,也是我部门一位50多岁从宁夏回来的老同志。去年的这个时候,他随老吉一同来此跑了多半个月,针对大包干后出现的新情况:农民卖粮难,共同写下了几千字的调查报告《凤阳,第二次突破》,引来国内舆论界再次关注。这次来凤阳,老魏笑眯眯嘱咐,跟着老吉多走多看,又悄悄说,凤阳也有不少好吃的,值得一尝。有个朱元璋的酒,也是不错的。

从临淮关到县城府城镇,也就十里地吧。40年前,好像还是沙石路面,小车跑上去沙沙沙的,扬起一阵尘土。掠过近的树木、远的村落,小河,两旁是大片大片庄稼地,不是稻谷就是棉花,长势良好。看来又是个丰收年。

快要到县城的时候,眼里兀起个纪念碑,那是烈士陵园,林干事说。陵园是1959年建成的,位于凤阳县府城镇东北部,第一山的南麓。陵园依山而建,树木葱茏,今天它已是滁州市的爱国主义教育基地,亦是国家3A级景区。有凤阳籍革命烈士85名、无名烈士270名长眠于此。凤阳这地,豪杰辈出。辛亥时,有田氏双烈;抗战时,有张锡廷、常家贵,更有梅门三烈:祖父梅子明、儿子梅竹樵、孙子梅福星,投身抗日救亡。他们的壮举,新四军二师师长罗炳辉、政委谭震林不止一次称他们是抗日的典范。而陈毅军长与爱武术通医道、生于1884年的梅子明更是一见如故。

平心而论,其实第一山并不高,看过去也就是个小坡地。关键是那“第一山”三个字,出自朱元璋之手。那字,弄了块山石,立于不远处的龙兴寺中。

凤阳是朱元璋的故乡,御书此地“第一山”,后人揣测:赋予“第一山”系朱皇帝喻天下从此阔步,二是得名源于凤阳当地的地形,系淮北平原上唯一岗丘突兀众多之地。今天查档可知:凤阳是安徽境内最原始的陆壳地区之一,属江淮丘陵地带,岗丘与浅山占全县总面积的80%以上。南部有座凤阳山,为大别山余脉淮阳山系支脉,处于江、淮之间丘陵地带,近东西走向,绵延40余公里。抗战时,这里为我津浦路西重要的根据地和游击区,组建了抗日民主政府,绘声绘色,演绎凤阳抗战史。

路边出现了一个灰色的山门,青石板的石阶,门脸不大,门框上倒是翘起了飞檐流阁,像个小寺,冷冷清清的。那就是龙兴寺——朱元璋做过和尚的地方,林干事说。该寺曾毁于战火。明洪武十六年(1383年)重建。寺成,朱亲自为寺院撰写《龙兴寺碑》碑文,御封“第一山”。

今天我们得知:自1992年起,凤阳先后投资修建了弥勒殿、大雄宝殿、朱元璋殿、藏经楼及两侧禅房等两百余间,已初步恢复当时规模,成为江淮一带蛮大的一座佛教寺庙景点。

这和40年前林干事领我瞧上一眼自然是大不同了。

凤阳县烈士陵园

凤阳县烈士陵园

六

到凤阳的第二日一早,按照昨晚排的计划,老吉带我去小岗村了。大致是23年后,2008年的10月底,为纪念改革开放30周年,两个小我十好几的同事找到那年已82岁高龄的老吉,打听了一番,然后他们就直奔小岗村。在他们后来的描述中,有了这样的直观第一眼:时近中午,村中心地带的友谊大道上,依然人来车往,街的两边,不少老屋正被拆除,有的两层新房已初具雏形。一辆运黄沙的拖拉机停在街边卸货,立时堵了半条路,引来后面一阵汽车喇叭声。

而老吉和我那时,汽车停,四周静悄悄,下午三四点,天色有点阴。小岗村土色的草房还是东一座西一座兀立在田野上,它们互相望得见。也算是走出来的阡陌,也就是田埂土路将它们互相串联交通。今天仍然十分清晰的画面是,走近一幢土色草房,场院前一片绿,那是十来亩晚稻,茎秆叶片昂扬,正抽穗呢。老吉说,喜人的。草房前有两大柴草垛,五六只鸡东啄一下西啄一下,突然受惊似的跳起,那是一只无聊的大公鸡追它们呢。一个男人立在场院上,老吉显然认识他:那不是老严么。看光景四十来岁的样子,肩膀也不宽。

草房的墙挺厚的,门框处足有60多厘米,挖的窗,两尺见方,没玻璃。泥地,除了两张床板,一桌一条长凳,屋内没啥家具。倒是隔壁一屋,多半间的两个大粮囤,满满都是稻谷。老严说,村里家家多余粮,至多后年,都翻新屋。老吉说:那我还来。

果然,第二年的初冬,老吉又去,并录下他的所见:这次到小岗村看到的不仅粮食多了,牛也多了,猪也多了,鸡、鸭、鹅成群。村北出现了30多间新瓦房,拖拉机正在田头奔忙。水、电、路三大基本建设已经完成。党的鼓励农民致富的政策正在进一步贯彻落实。

那个时候,老吉说村里还准备从两水起家,一是发展水产养鱼,二是大种水果。因为,他们知道,要生活富裕起来,还要靠多种经营,发展商品经济,走共同富裕之路。

老吉后来又去过4次小岗村,见过了温饱线的村民希冀再富一点,见一个名叫沈浩的村官带着村民将小岗村连接外面世界的土路变成了友谊大道水泥路,继而又夯实成了宽阔洁净的沥青路。今天,多种经营发展的小岗村已成了中国十大名村之一、国家4A级景区。村口远远一排楼,那条村中心宽阔的友谊大街,两边不少店铺,俨然似一城区。不同的是,还有纪念馆,以及供参观当年的泥房草屋、劳作的农具家什等。我老友,喜作书画、跑过多年三农报道的记者刘老大这些年带着一个叫小任的青年人前去张望,他们在那走东串西搞了大半日,又坐进一家农民饭店打尖,据云吃了洪武豆腐、凤阳豆饼后说,现在的小岗村,前去也方便,动车蚌埠下来,公交直达。欲了解过去和现在中国农村发展和生活的,值得一看。

七

凤阳不只有小岗村。

翻开当年的记事本,发现跟着老吉在凤阳竟蹲了14天,还真走了蛮多地方。择几摘抄如下:

10月9日,小溪河。一条淮河支流,境内丘陵岗地,圩区洼地,最高点石门山海拔百五十米。今天它已是一个镇了。抗战时属我党风嘉抗日民主政府辖下。这一带,不远,老镇燃灯寺为中心,是凤阳花鼓发源地。街北几公里有朱元璋出生地金桥坝。

10月10日,考城。乡里鼓励农民致富多种经营;全乡有两集镇,饭店10,豆腐坊16,私人修钟表小米面加工油坊七七八八108家。这个考城有意思,据说是明洪武年间建城作为乡试考场而得名。此地位于凤阳县城西南,与淮南、蚌埠交界,乡里有张氏宗祠、中仙桥等古建筑,与临淮关同为凤阳千年古镇。

11日、12日武店区,区委书记老袁:武店在凤阳属“西方世界”。武店地处江淮分水岭,三面皆岗地丘陵,有大小山头100多座,山曰横山、刺山、燕子山,大磨山、小磨山、大尖山等。明时多猎户,打猎为生,故称武店。老早又有古驿道。千百年来,南商北贾,往来集散繁茂。早年既是往定远滁州方向去的要道,也是兵家必争之地。1940年有我地方抗日政府。原来镇老街近3千米。发动农民入股,又扩2千米街道。

10月14日,枣巷,距县城东北83华里,北靠淮河,西临水面达8万亩花园湖,此地系沿淮湾区,沿淮河近17公里。过去易内涝。苇多,靠编织去年灾年变丰年。有谚“花园湖畔芦花放,沿淮一带棉(田)成方”。

16日、17日黄湾乡大陈村,宿淮河边种粮大户全国劳模陈兴汉处。秋雨下的淮河,有些烟雨朦胧。陈60年代曾4次开除党籍、3次下大牢。老吉在此定下调查报告:如何走上共同富裕路。

19日刘府区、刘府镇。明永乐年间,一刘姓官员自南京卸任退隐此地修府邸得名。境内南高北低,南部属浅山、丘陵,北部以平原为主。

现在想起来,当年去刘府的路上,途经大庙乡。那个时候,我一点没意识到这是我父亲来过的地方。那是1972年的早春,他的单位上海交大,选了凤阳这个地方,建他们的五七干校,作为第一批两百教工中的一员,他在这里待了九个月,从春播一直搞到秋收。

两日前去父亲处。父亲说少时帮家里侍弄过棉花,所以被干校委以旱田组长,负责全干校那年的棉花种植与管理。他还种过好大一片芝麻,原想收成了两百教工食堂好吃上两顿黑洋酥包子,不料说芝麻那时是国家管控的油料作物,被统一送交粮库了。

西濠河在大庙弯了好大一湾,水面宽阔。夏日收工,无论助教还是讲师还是教授,会水的都会扎进去扑腾一把,那是他们最惬意的时光。父亲说,这个湾叫叹儿湾。后来一查,系后周柴荣在此误射儿子叹息而得名。后周柴荣来过此地?原来老早此地有个祭祀道教最高神东岳大帝的场所,故名大庙。其实大庙故事还真是蛮多的。远的不说,1942年10月的时候,我新四军定凤怀县武装在此粉碎了日伪对凤阳山区的联合扫荡。大庙地处凤阳中南部偏西,西与刘府接壤,南接殷涧、凤阳山脉,这一带在抗日战争和解放战争的烽火岁月里都留下了不可磨灭的痕迹。

今天,坐落在殷涧镇的凤阳山国家地质公园已是安徽省内不可多得的旅游胜地。而殷涧200平方公里的区域竟拥有20万亩林木,森林覆盖率高达60%以上。早在多年前,老吉亦来过这里,赞这里的绿色和村民,而多年后得知这里山水的壮美和那些为了民族解放曾经的坚忍,我老友刘老大说:丰富自己,真值得一走。

趁暑假,陪孩子走走吧。家国情怀,人生重要。

补白

凤阳明初时人口一度超过了南京。至今仍留有不少历史遗迹,有明中都皇故城、明皇陵、鼓楼等。

凤阳美食最出名的当数洪武豆腐。又称凤阳酿豆腐、玛瑙白玉,是凤阳传统名菜,自明代起被纳入宫廷御膳。

豆腐脑:凤阳的特色小吃,当地人非常喜爱的早餐。

龙兴御液:传闻与朱元璋有关的凤阳特产美酒。此外还有刘府大肠面、鱼煮饭、地锅鸡,以及由豆腐菠菜和剩米饭组成的珍珠翡翠白玉汤等。均可一试。

夏日清早,人朦胧,似乎看见,老吉的背影,还走在华东乡间的田野阡陌间……

亿策略-亿策略官网-微信股票配资-个股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:安全炒股股票配资门户比去年同期收窄的幅度更大

- 下一篇:没有了